(

英劇《混沌少年時》帶來全球迴響,當中探討了青少年成長時,長期接觸網絡不當內容而帶來扭曲價值觀的現象,深刻揭示社會當前的危機。

劇中由13歲少年Jamie Miller因涉嫌殺害同學而被捕揭開序幕,隨著探員在校內查訪以及從Jamie同學口中得知更多線索、Jamie和心理學家的對話、他草根但充滿愛的家庭的描述,觀眾一步步了解Jamie行兇的深層動機;包括深受網上男性圈(manosphere)、男性氣概(masculinity)和非自願單身(incel)文化的影響,及後被女同學拒絕和在網絡上被欺凌的情況所引發。

身為編劇同時飾演父親的Stephen Graham在訪問中分享,近年英國出現少年用刀刺同學的新聞,令他痛心難過:「有個說法是『要教養一個孩子,需舉全村之力』,令我思考其實是否所有人都要共同承擔責任?包括教育制度、父母的教養方式、社區鄰里、以至政府。」

他進一步指出,數碼的發展令年輕人能輕易接觸到世界上各種意念,影響他們的心智。「我們或許要共同承擔責任,喚起大眾一起思考和討論。」

當青春遇上網絡安全隱患

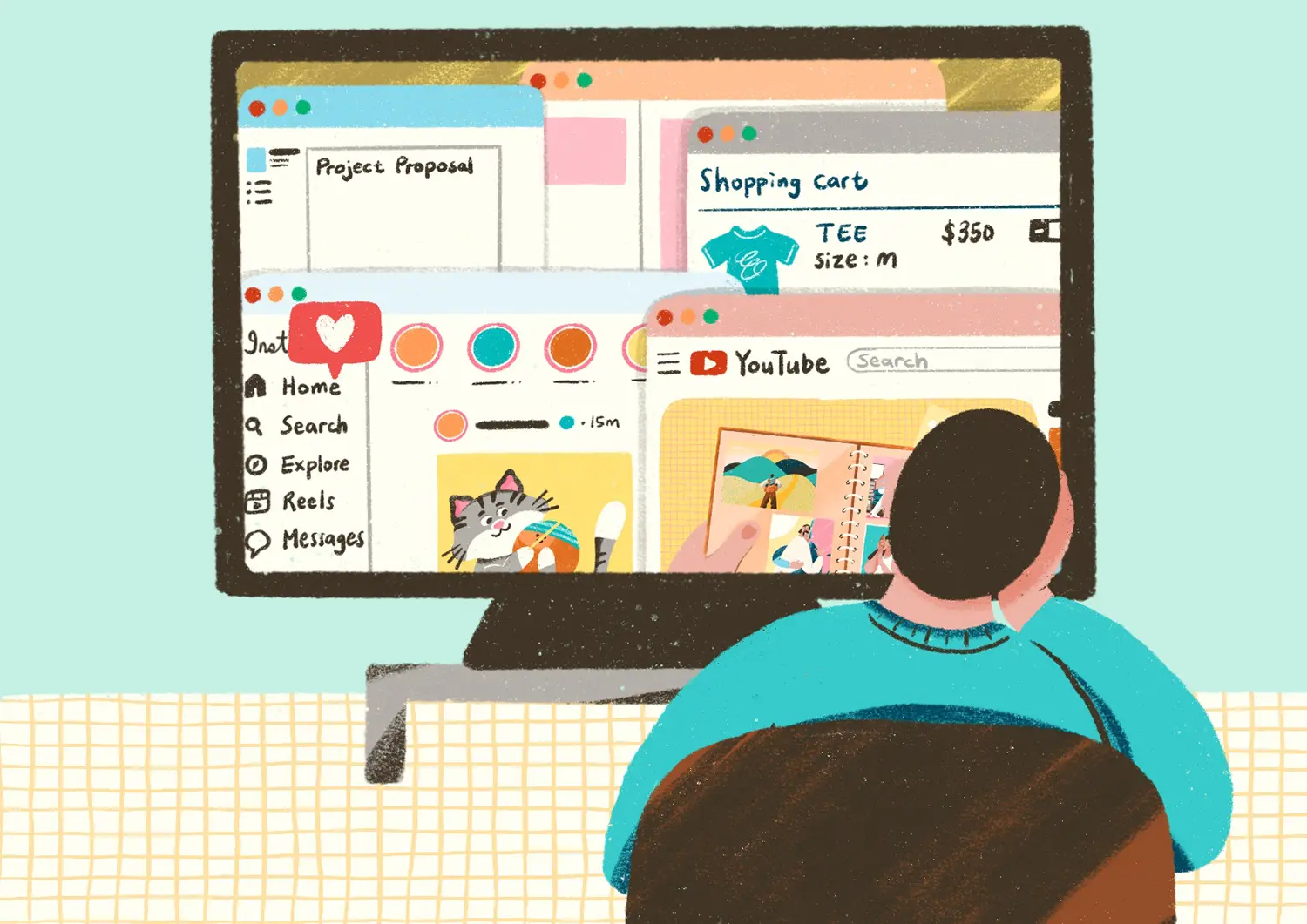

劇集讓我們看見一整代少年面對的無聲困境,隨著數碼發展越趨成熟,年輕人的成長已和網絡世界密不可分。既面對來自社交媒體和朋輩間的壓力,也掙扎於自我探索及尋找身份認同;他們比以往花更長時間在網上探索人生方向、接收不同網上意見和評論,渴望獲得啟發,並從中一步一步建立出自己的價值觀和世界觀。

無論是結識朋友、分享生活點滴和對不同事態的取向、新聞資訊等,年輕人都非比尋常地依賴通訊應用程式和社交平台交流;而不同網紅和朋友間散播的評論,都深深影響著他們,在圈子內如漣漪般散開,容易壓抑他們去表達自身的想法,埋藏了本來有待發掘的特質和獨特性。而流行的演算法更是容易形成同溫層效應,重覆餵飼一些年輕人感興趣的內容,但沒有提醒他們,其實還有更多的觀點。

耶魯醫學院的研究人員發現,花最長時間於電子世界的青少年,在兩年後統計上更可能出現向內化情況,例如焦慮、恐懼、抑制、絕望等。當投入數碼環境成為一種難以逆轉的常態,我們也許是時候更有意識地培養數碼健康(digital well-being)、學習管理上線時間,和批判性忽略(critical ignoring)。

數碼健康(Digital Well-being)是什麼?

活在科技時代,我們都在學習如何自主地使用科技,不被電子世界牽著走。實現數碼健康,就是最大程度地掌控科技帶來的愉悅和功能,同時把對日常的損害減到最低。

在學習培養數碼健康前,邀請你通過以下問題,反思自己的數碼習慣:

- 過去一週,我在電子世界花掉多少時間?分別是什麼範疇?(如社交平台、娛樂影片、工作、和親友溝通、進修學習)

- 什麼情況會觸發我使用電子產品?(如焦慮或孤獨、無所事事時、收到通知時)

- 這些電子時間為我帶來什麼感受和影響?

- 整體而言,電子世界是否令自己感到更有生產力和動力?獲得更多資訊和啟發、建立更多聯繫?還是感受到減退的注意力、活動量、甚至更多壓力?

通過回顧數碼習慣,我們可以對自己瀏覽的內容保持覺察。在瀏覽前簡單想想:這是我想看的嗎?假設這是一條20分鐘的影片,這20分鐘的時間,我會想花在其他內容/ 活動上嗎?假如真的看了,也不妨再想想:我的時間值得花在這些內容上嗎?這些內容有為我的情緒帶來任何變化嗎?對我有益嗎?

通過這些簡單的反思,我們能逐漸建立數碼資訊素養,批判地思考內容對自己的影響,從而培養辨別適合自己內容的能力,並有效地管理自己的上線時間。

關於管理上線時間,我們可以⋯⋯

- 創造自己的數碼環境:當我們的心神投入電子世界裡,思想也彷彿進入一個虛擬世界。我們可以有意識地創造自己的數碼環境,選擇可信度高、與自己價值觀、興趣和目標一致的內容,以促進個人成長。

- 設定明確的時間和區域:為自己使用電子產品的時間設定明確界限,例如每天兩小時、晚飯時段不用手機;也為使用電子產品的區域設定明確界限,例如睡床上為「無手機區域」。

- 善用輔助工具:例如透過手機的屏幕使用時間(Screen Time)功能,了解不同程式的使用時間和習慣,再而設定使用時間上限;留意不同社交媒體的設定,如Instagram可設定每日使用時限。

- 計劃替代活動:事先計劃下線活動,以防焦慮或無所事事時、收到通知時,便不知不覺和漫無目的地埋首於網上。花點時間去了解自己:喜好和強項、價值觀,發掘及學習和它們相關的事物;可能是烹飪、一門外語、一項運動,也可能是種植、聽Podcast。本來無所事事的時間,也可以成為養分,令我們成為更好的人。

以批判性忽略(Critical Ignoring)對抗資訊洪流

除了有意識地選擇有益的內容,我們亦可以有意識地忽略無益的內容,以「批判性忽略」面對資訊洪流;選擇需要忽略的內容,將有限的專注力投放於有益的內容。以下是三種實現批判性忽略的方法:

- 自我推動(self-nudging):先了解令人上癮的社交媒體或失實資訊,如何對自身帶來不良影響(例如令心情波動、低落),再而主動地忽略相關資訊,創造健康的數碼環境。

- 橫向閱讀(lateral reading):面對存疑的資訊時,不再挖掘該內容,反而應開新的分頁,往其他來源查證;搜索內容的作者、發佈機構或其他資料,有意識地忽略可信度存疑的內容。

- 不餵飼惡意言論(do not feed the trolls):於網絡上作出惡意行為的人,例如散佈虛假資訊和騷擾、侮辱性質言論的人,會令我們困惑、憤怒或不忿,我們遇上牽動情緒的內容時,記得先停一停,觀察自己思想和情緒上的反應,留意內容對自己的影響,細心想想這些內容的動機;請記得,自己是可以不給予任何回應的,不讓這些惡意內容繼續滋長和傳播。

《混沌少年時》提醒我們,社會問題是環環相扣的,每一個人都有份建構出這個混沌世界。當網絡世界的混沌蔓延至真實世界時,我們最能做的,或許是保持澄明的意識,不讓資訊洪流淹沒了自我。“The mind is everything. What you think you become.”(萬物皆由心造);保守自己的心,保守著自己的世界。

想了解更多有關數碼健康,以及減少屏幕時間對心理健康的影響,歡迎瀏覽我們最新推出的《自我照顧日常》數碼健康單元。這四個小學堂從不同層面出發(培養感恩心、照顧者的自我照顧、數碼健康、覺察和了解自己的需要),陪伴你養成自我照顧的習慣。

參考文獻/ 資料:

Kozyreva, A., Wineburg, S., Lewandowsky, S., & Hertwig, R. (2023). Critical Ignoring as a Core Competence for Digital Citizens. Current directions in psychological science, 32(1), 81–88. https://doi.org/10.1177/09637214221121570

Marc Potenza. (2023). Study Probes Connection Between Excessive Screen Media Activity and Mental Health Problems in Youth. Yale School of Medicine. https://medicine.yale.edu/news-article/yale-study-probes-connection-between-excessive-screen-media-activity-and-mental-health-problems-in-youth/

United States Department of Health and Human Services. (2023). Social Media and Youth Mental Health: The U.S. Surgeon General’s Advisory. https://www.hhs.gov/sites/default/files/sg-youth-mental-health-social-media-advisory.pdf

Gregory Jantz. (2022). Strategies for Healthy Social Media Use. Psychology Today. https://www.psychologytoday.com/us/blog/hope-relationships/202202/strategies-healthy-social-media-use

Marina Heifetz. (2024). Social Media Use and Youth Mental Health. Psychology Today. https://www.psychologytoday.com/us/blog/raising-mindful-kids/202405/social-media-use-and-youth-mental-health